Alt & Neu

Alte Werte, neue Technik

Januar in Manincor: die Zeit der Ruhe in den Weinbergen; die Zeit freier Gedanken. Der Boden ist gefroren, die Luft kalt und klar, das Sonnenlicht zerfließt zwischen blattlosen Rebzeilen. Als wäre es der Atem der Welt, steigt Dunst vom See herauf.

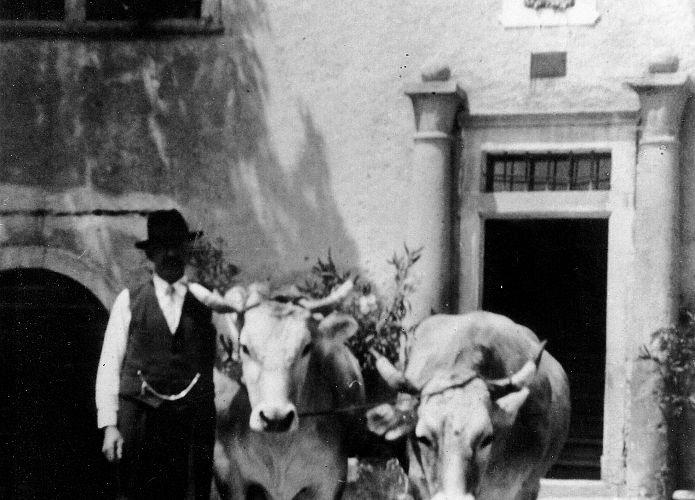

Es ist auch die Zeit der Hofsegnung, bei der mit Weihwasser und Weihrauch Hof und Weingärten gesegnet werden. Eine Tradition, die in Manincor lebt, gepflegt von Graf Michael und Gräfin Sophie und in diesem Jahr zum ersten Mal von Sohn Kassian weitergeführt.

Großes Vertrauen in nachfolgende Generationen

Wir treffen uns zu einem Gespräch über das Weitergeben von Wissen und Erfahrung, über die Spannung zwischen Bewahren und Erneuern, über Verantwortung und Vertrauen.

„Manchmal ist es leichter, etwas Neues einzuführen, als etwas Altes zu bewahren“, beginnt Graf Michael. Seine Haltung zeigt: Das Nachdenken über Tradition und Innovation ist ihm wichtig. „Unsere Familie lebt und arbeitet hier seit Generationen. Mit jedem Schritt, den wir machen, denken wir daran, was wir unseren Nachkommen hinterlassen möchten.“ Dieses Bewusstsein erlaubt den Einsatz neuer Technologien in Manincor. Innovation darf kein Selbstzweck sein. Sie muss den Werten dienen, die in der Familientradition wurzeln.

Gräfin Sophie: „Wir sehen uns als temporäre Verwalter, die von der Vergangenheit in die Gegenwart schauen und in die Zukunft denken. Das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – für die Menschen, die hier arbeiten, für die Umwelt und für die Qualität unserer Weine. Für unsere Kinder und unsere Enkelkinder schaffen wir ein Fundament, das stabil und lebendig ist.“

Die Kunst des Weglassens

Wer wie Graf Michael technisch begabt ist und schon als junger Mensch vom Erfindergeist angespornt wurde, ist aufgeschlossen für Neues. Es ist klar, dass dabei Neues hinterfragt werden muss und Althergebrachtes immer wieder auf den Prüfstand kommt.

Manchmal steigt man in Manincor ganz bewusst auf die Bremse und verzichtet auf eine angesagte Innovation. „Wir könnten viele Prozesse automatisieren“, sagt Graf Michael. „Aber es gibt Bereiche, wo wir entschieden haben, zurückzugehen. So schneiden wir die Reben von Hand und nicht mit elektrischen Scheren.“ Wer von Hand schneidet, richtet konzentrierte Aufmerksamkeit auf die Rebe und setzt gezielt die notwendige Schnitte, um sie möglichst wenig zu verletzen. Auch die biodynamischen Präparate werden in Manincor von Hand gerührt, auch um den menschlichen Geist in den Prozess einzubringen.

„Es ist eine Geschichte des Weglassens“, sagt der Graf nachdenklich. „Weniger Eingriffe, mehr Vertrauen in die Natur und in das, was sie uns gibt. So vertrauen wir zum Beispiel auf die natürlichen Hefen aus dem Weinberg. Es braucht hier zwar mehr Geduld, aber der Wein wird authentischer.“

Diese Philosophie spiegelt sich auch in der Kellertechnik wider. Wo immer möglich überlässt man der Gravitation die Transportarbeit – das ist schonender und bewahrt die Aromen besser. Notwendig geworden ist in den zunehmend heißen Erntemonaten jedoch die Kühlung, die die Gärung verlangsamt, um die feinen Nuancen der Weine zu erhalten.

Unser Wein braucht Zeit, die richtige Zeit. So fließen auch in der Kellerarbeit die Rhythmen der Natur ein, wie beispielsweise der Mondstand. Wir nützen die Phase des abnehmenden Mondes, um den klaren Wein vom Trub abzuziehen und damit unnötige mechanische Filtration zu verhindern.

Auch der Fassausbau folgt diesem Prinzip. Wir sind darauf zurückgekommen, unsere Weine fast ausschließlich in Eichenfässern auszubauen. Da kommen auch Eichen aus eigenem Wald zum Einsatz, die den territorialen Charakter im Wein erhalten. „Das Holz soll dem Wein nicht seinen Stempel aufdrücken, sondern ihn atmen lassen. Der Wein erzählt die Geschichte des Jahrgangs und wird beseelt.“

Altes bewahren, Neues wagen

Gräfin Sophie führt uns durch den weithin bekannten Keller im Weinberg, der vor über zwanzig Jahren gebaut wurde und für Aufsehen sorgte. „Damals entschieden wir uns für eine innovative, nachhaltigere, aber auch aufwendigere Bauweise. Ein Wagnis, das sich bewährt hat. Der Keller im Weinberg schont das Landschaftsbild und ist ein Zeichen unseres Respekts vor der Natur, die uns so viel schenkt.“

So sind wir auch dankbar für das Holz, das wir in Form von Hackschnitzeln für die Beheizung von Keller, Büros und Haus verwenden können. Ein zeitgemäßer Umgang mit natürlichen Ressourcen, der alte Ideen und neue Technologien verbindet.

Im Keller unterm Weinberg herrscht ein ideales, natürliches Klima für das Reifen und die Lagerung der Weine. Zum Zeitpunkt ihres Baus war die Geothermie-Anlage mit ihren 28 Sonden in bis zu 80 Meter Tiefe eine absolute Innovation. Seither sorgt sie für die optimale Klimatisierung der Kellerräume. „Es war eine Investition in die Zukunft – und ein manifestes Zeichen dafür, wie Tradition und Moderne Hand in Hand gehen können.“

Auch in den Weinbergen zeigt sich diese Verbindung. Zwischen den Rebzeilen gedeihen Kräuter, Blumen und Getreide. „Die Einsaat fördert die Biodiversität und verbessert den Wasserhaushalt des Bodens“, erklärt Gräfin Sophie. „Unser Boden kann Regen besser aufnehmen und puffern. Die Reben holen sich die Feuchtigkeit aus den tieferen Schichten und sind somit weniger dem Trockenstress ausgesetzt.“

Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung von hausgemachtem Kompost. „Wir stellen ihn ebenso aus eigenen Ressourcen wie dem Weintrester selbst her. Der nächste Schritt ist, die Wärme des Kompostierens aufzufangen und ihn in unser Heizsystem einzufügen“, erzählt Gräfin Sophie. „Es ist ein Kreislauf, der zeigt, wie nachhaltig und respektvoll man arbeiten kann, wenn man bereit ist, kreativ zu denken.“

Graf Michael ergänzt: „Zentral und essenziell sind die biodynamischen Präparate. Wir sprühen feinstofflich Tees aus Brennnessel, Kamille und Ackerschachtelhalm sowie Hornmist- und Hornkieselpräparate für verschiedenste Zwecke. Das vitalisiert, beruhigt, nährt, gleicht aus. Dabei arbeiten wir mit Wissen, das früher selbstverständlich war und heute wieder an Bedeutung gewinnt.“

Technik mit Fingerspitzengefühl

„Natürlich nutzen wir auch moderne Technologien“, so Graf Michael, als wir uns dem Thema Drohnen zuwenden. Mittlerweile ersetzen sie teilweise die Quads im Weinberg, die ihrerseits damals als Ergänzung zu den Traktoren kamen. Drohnen sind weniger bodenverdichtend als jedes Fahrzeug. Mit der Drohne bringen wir die Präparate aus. Sie könnten auch mithilfe von Sensoren den Zustand der Reben analysieren. „Technik muss mit großer Sensibilität eingesetzt werden. Es geht darum, die Natur zu unterstützen, nicht sie zu dominieren. Sehr oft vertrauen wir mehr auf geschulte Augen als auf Algorithmen.“

„Was wir hier tun, ist kein Entweder-oder“, fasst Gräfin Sophie zusammen. „Es ist eine Verbindung von Tradition und Innovation. Das eine braucht das andere, um wirklich Bestand zu haben."

„Es ist wie beim Wein“, ergänzt Graf Michael. „Alles ist eben eine Frage des Fingerspitzengefühls."